京都観光に関するプロモーション広告が表示されています

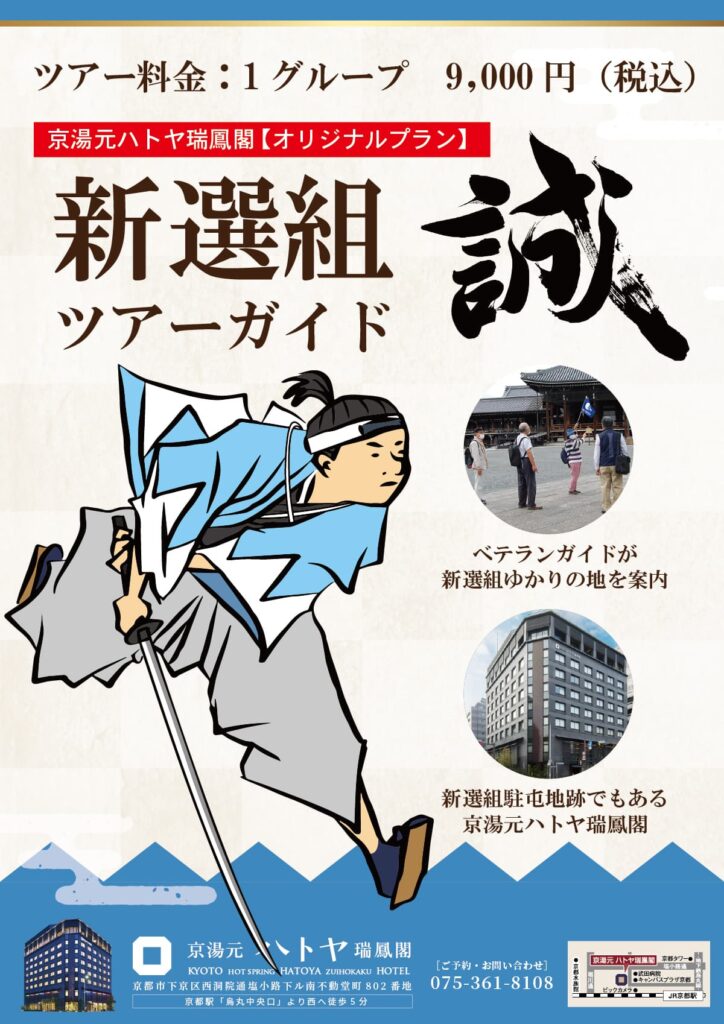

京都・新選組ゆかりの地を巡るモデルコース【聖地巡礼】ガイドツアー

幕末時代の京都は、幕府の政治の中心地であり、政治的な紛争や対立の渦中にありました。この時期には幕府と朝廷の対立、諸藩の不満や反乱、外国との交渉など様々な要素が絡み合い、社会は大きな動揺に見舞われました。

新選組は、このような時代背景の中で結成された組織でした。彼らは幕府の秩序を守るために活動し、京都の治安維持に尽力しました。彼らの活動は、幕府の威信を保つだけでなく、幕末時代の政治的な混乱において一定の秩序を確保する役割を果たしました。

日本の歴史において、幕府と朝廷、さらには諸藩間の政治的な混乱と不安定さが特徴的な時代でした。この時代には、外国からの圧力や西洋の文化や技術の流入などが日本社会に大きな変革をもたらしました。

幕末の京都と切っても切れない関係の新選組。歴史好きにはたまらない史跡が数多く残っているのは、京都ならでは。街を歩くと歴史ある建築物や史跡が多数点在しています。(記事内に広告を表示しています)

予約前にご確認ください

- ツアーガイドは天候、交通状況等により変更または、中止になる場合もございます。

- 交通費は別途発生いたします。

- 次の訪問先では入場料が別途かかります。◎壬生の八木邸 ¥1,100/◎壬生寺 ¥300

- ツアーをスムーズに進めるため、定員は7名様前後までを想定しています。もちろん、一人旅、ペアでのご参加も大歓迎です。

- 料金は1グループ、9,000円(税込)です。

ご予約・お問い合わせ

京湯元ハトヤ瑞鳳閣

075-361-8108

公式HP:https://kyoto-hatoya.jp/

「新選組のゆかりの地・足跡をたどる」モデルコース

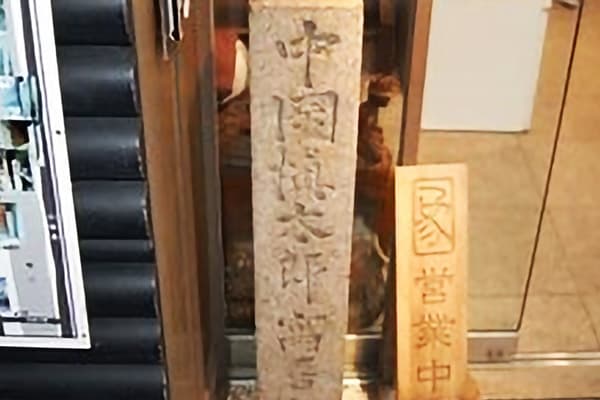

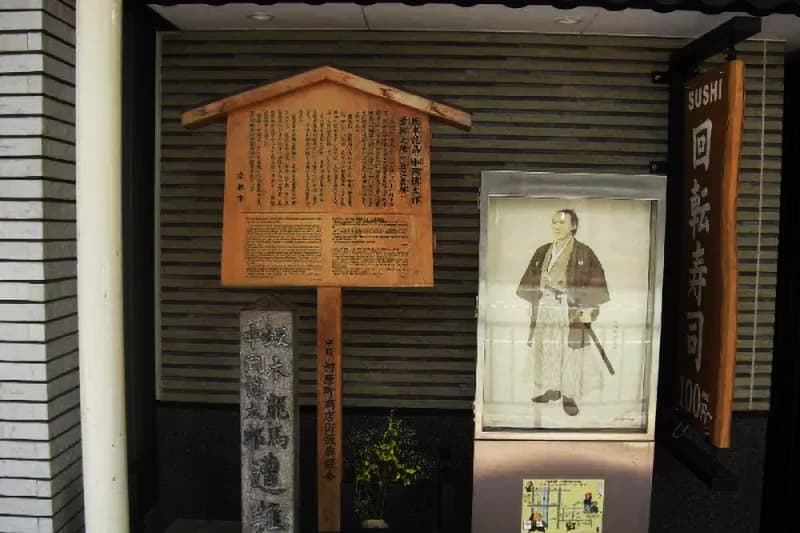

出発は新選組最後の洛中屋敷跡

池田屋事件により新選組の功績が評価され、1867年6月、幕府直属の軍隊となり、新たな屋敷を建設することになりました。京都駅より徒歩5分の場所にある「新選組最後の洛中屋敷跡」から新選組の足跡をたどる旅が始まります。

当地は古代の表記でいえば、平安京左京八条二坊十五町にあたります。

歴史地理学者 中村武生

中世には八条院町とよばれ、鋳物生産が多数行われていた、いわゆる工業地帯でした。

が、戦国時代には農村化し、江戸時代までに葛野郡不動堂村が成立しました。しかし豊臣期に構築された、京都全域を囲い込む城壁。環濠「御土居堀」の郭内に位置していたため、「洛中」(都市)扱いを受けました。

幕末期、新選組がこの地域に屋敷を営みました。池田屋事件や禁門の変などでの活躍や、局長近藤勇の政治的力量が高く評価され慶応3年(1867)6月、将軍徳川慶喜の直属の軍隊となりました。

これにあわせての新屋敷建設です。いわば最盛期の邸宅といえます。近藤勇の甥で隊士だった宮川信吉の書翰によれば、同年6月15日に入隊しており、位置については。同書翰に「七条通り下ル」、

幹部永倉新八の手記に「七条堀川下ル」とあり当時付近で営まれていたことは確実です。

が、厳密な場所や規模、建物構造などについては信用に足る資料が少なく、不明です。価値の低い記録による復元・叙述は、極力さけなければなりません。

同年12月王政復古政変により、新選組はわずか、半年で当屋敷を離れます。翌年1月の鳥羽伏見戦争の敗北ののちは、関東へ下り、解体の道を歩みます。当屋敷は維持されず早々に消失して、静かな農村に戻ったことでしょう。

が、明治になり近くに七条停車場(現京都駅)が設置され、しばらくして地域一帯が京都市に編入されます。当時付近は、地域史上はじめて京都屈指の「人の集まる場」となり、今にいたります。

新選組最後の洛中屋敷跡の碑 [住所]京都府京都市下京区南不動堂町 [アクセス]京都駅より徒歩5分 [マップ]https://goo.gl/maps/9d3c2DH9jaBw2d638

本光寺/「七条油小路の変」伊東甲子太郎殺害の地

坂本龍馬が暗殺された近江屋事件から3日後の慶応3年11月18日(1867年12月13日)、元新選組の参謀でもあった伊東は近藤に呼ばれ妾宅にて接待を受けます。酔わされた伊東は、帰途にあった油小路の本光寺門前にて新選組隊士の大石鍬次郎ら数名により暗殺されました(油小路事件)。享年33。その後、伊東甲子太郎の遺体は七条油小路に放置され、遺体を確認しにきた他3名の仲間も襲撃にあい絶命しました。歴史ファンにとっては聖地でもあり、非常に悲しい事件でもあります。

本光寺 [住所]京都府京都市下京区油小路町281 [アクセス]京都駅より徒歩7分 [マップ]https://goo.gl/maps/UoYm1JbqsoHqGQUE7

島原大門から花街へ

島原の東の入口にある島原大門(しまばらおおもん)日本における門の形式の一つである高麗門(こうらいもん)形式の門で幕末に再建されたものです。花街として発展してきた島原、その横には「見返り柳」があり情緒感じる場所となっています。京都市の登録有形文化財。

島原大門 [住所]京都府京都市下京区西新屋敷上之町 [アクセス]市バス島原口より300メート [マップ]https://goo.gl/maps/Nq8LGYQpTKqX1ykk8

輪違屋

近藤勇と芹澤鴨という二人の局長が存在していた新選組。浅田次郎著「輪違屋糸里」にも登場している「輪違屋」。創業は元禄元年(1688年)、置屋として始まります。置屋として創業当時の名は「養花楼」。お茶屋兼業は明治5年(1872年)より。現在の建物は安政4年(1857年)に再建されたものであり、明治4年(1871年)にほぼ現在の姿となりました。必見は近藤勇と桂小五郎の書。新選組と切っても切れない場所となっています。屯所があった壬生から島原は非常に近い場所にありますので、足繁く新選組関係者が通っていました。

輪違屋 [住所]京都府京都市下京区西新屋敷中之町114 [アクセス]JR「丹波口」駅から徒歩約6分 [マップ]https://goo.gl/maps/3wfwfU8k5DYcgBxo9

新選組刀傷の島原角屋

旧花街、島原の角屋(揚屋)は西郷、木戸、伊藤ら明治の元勲そして新選組が頻繁に利用していました。刀傷が多く残る建物は新選組ファンにとってはあまりにも有名です。新選組組長芹沢鴨が暴挙狼藉を働いたのもこの場所。芹沢は同年、角屋で宴会した帰宅後、近藤勇に寝込みを襲われて絶命しました。通常入店する際は刀を預けて帯刀することはできませんが、新選組は取締りといって帯刀したまま入店していたようです。

角屋 [住所]京都府京都市下京区西新屋敷中之町114 [アクセス]JR「丹波口」駅から徒歩約6分 [マップ]https://goo.gl/maps/3wfwfU8k5DYcgBxo9

壬生寺

新選組と壬生寺に関しては諸説ありますが、新選組が境内において兵法訓練場として使用していた寺院が壬生寺です。境内にある放生池の中にある島は壬生塚と言われており、近藤勇の遺髪塔や暗殺された芹沢鴨や平山五郎などの新選組隊士の合祀墓地となっており、活動拠点であっただけではありませんでした。芹沢鴨の葬儀やされたり、新選組隊士のお墓もある壬生寺。新選組の隊士たちは幕末の動乱期において多くの戦闘や事件に関与し、その中で命を落としたり、功績を残したりしました。壬生寺の墓地には、彼ら新選組隊士たちの墓が集められています。2023年は新選組結成160年を記念して7月16日の新選組隊士等異例供養祭にあわせて壬生塚内に副長・土方歳三の銅像が建立されます。

壬生寺 [住所]京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町31 [マップ]https://goo.gl/maps/k2j1bpHYHFprPXeo7

壬生の八木邸

新選組最初の屯所では芹沢鴨が粛清された部屋が残っており刀傷址もある興味深い場所です。 抹茶と屯所餅付で1100円。圧倒的にリピーターに人気な場所です。 【拝観料】1,100円

旧前川邸

上洛する浪士組(後の新選組)の宿舎を選定するにあたり、市中情勢にも詳しく、役人の信頼も厚かったことから、前川本家が、その仕事を任されました。前川本家では、壬生の地が京の町はずれにありながら、二条城に近いという点で、地理的条件にも合ったことから、自分の身内である前川荘司の屋敷を提供しました。浪士組は前川邸を中心に八木邸、南部邸(現存していない)、新徳禅寺に分宿し、これが新選組の出発点となりました。

光縁寺

選組副隊長であった山南敬助は、寺の瓦に「丸に右離れ三つ葉立葵」が山南家と同じ家紋であったことから当時の住職である良誉上人と親交が生まれ、屯所で切腹した隊士などが埋葬されることになったという話があります。また、山南自身も新選組を脱走して、旧前川邸に戻されて切腹。介錯は山南の希望で沖田総司が行いました。そして、光縁寺に埋葬されました。平成19年から毎年一回、その山南敬助を弔う『山南忌(さんなんき)』が旧前川邸で催されるようになりました。

いかがでしたでしょうか。ぜひ、京都に来た際にはこちらの記事をご参考に「新選組の縁の地」を巡って頂けますと幸いです。

また、選組結成160周年を記念いたしまして、今回ご紹介したコースを京都在住のベテランガイドと巡る宿泊プランの販売を開始いたしました。

京都在住ベテランガイドと一緒に行く特別コースは新選組について、新しい発見をさせてくれます。

幕末の京都、新選組の「足跡をたどる旅」「ゆかりの地を巡る旅」に出かけませんか?

プライベートガイド新選組の足跡をたどるツアー(約3時間)

これらは新選組の魅力の一部ですが、彼らの活躍や精神は数多くの文学作品や映画、ドラマなどにも描かれており、その人気は今も衰えることはありません。幕末の志士たちに思いを馳せる、プライベートな「とっておきの新選組ガイドツアー」に参加しませんか?

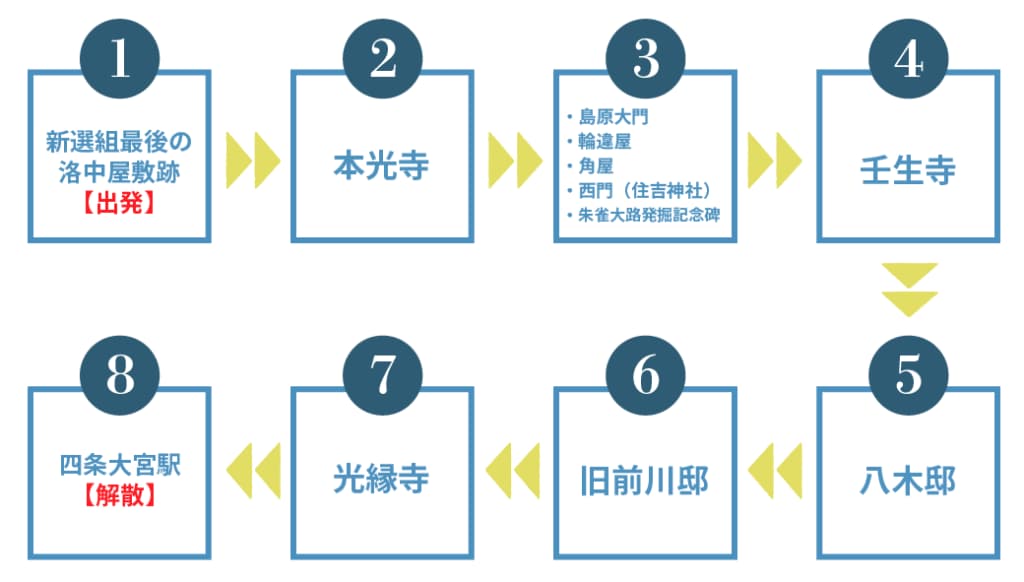

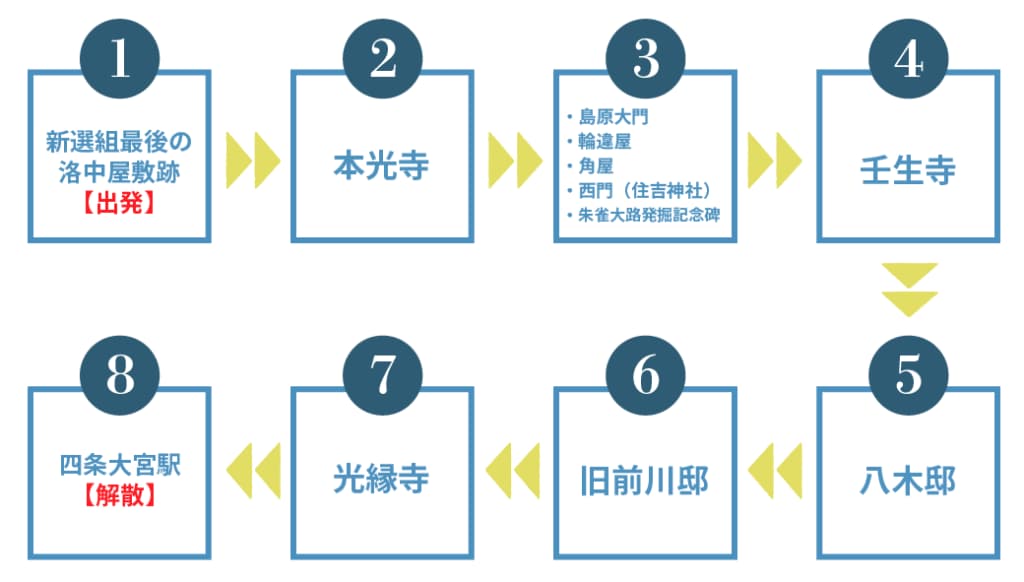

【午前スタートのプラン】タイムスケジュール

9:00

新選組最後の洛中屋敷跡を出発

9:05~9:10

本光寺

9:30~9:50

島原大門/輪違屋/角屋/西門(住吉神社)/朱雀大路発掘記念碑

10:10∼10:30

壬生寺

10:40~11:30

八木邸見学

11:30

旧前川邸

11:40~12:00

光縁寺

12:10

四条大宮駅にて解散

【午後スタートのプラン】タイムスケジュール

13:00

新選組最後の洛中屋敷跡を出発

13:05~13:10

本光寺

13:30~13:50

島原大門/輪違屋/角屋/西門(住吉神社)/朱雀大路発掘記念碑

14:10∼14:30

壬生寺

14:40~15:30

八木邸見学

15:30

旧前川邸

15:40~16:00

光縁寺

16:10

四条大宮駅にて解散

予約前にご確認ください

- ツアーガイドは天候、交通状況等により変更または、中止になる場合もございます。

- 交通費は別途発生いたします。

- 次の訪問先では入場料が別途かかります。◎壬生の八木邸 ¥1,100/◎壬生寺 ¥300

- ツアーをスムーズに進めるため、定員は7名様前後までを想定しています。もちろん、一人旅、ペアでのご参加も大歓迎です。

- 料金は1グループ、9,000円(税込)です。

ご予約・お問い合わせ

京湯元ハトヤ瑞鳳閣

075-361-8108

公式HP:https://kyoto-hatoya.jp/

是非とも行きたい!!ツアー以外の激アツ新選組スポット

古高俊太郎 邸跡

池田屋の近くにあるのが古高俊太郎寓居跡の石碑です。古高俊太郎は商人に扮し長州間者の大元締めとして情報収集活動や武器の調達を行っていました。 しかし、新選組に踏み込まれ捉えられてしまいます。 武器などは押収され、諸藩浪士などとの血判状や書簡のやり取りが発見されました。 その後、過酷な拷問をうけ6月の下旬に風の強い日を選び、御所に火を放ち松平容保などの佐幕大名を暗殺し天皇を長州へ連れ去るという計画を自白させられました。 その情報をもとに新選組は池田屋を襲撃し、クーデター計画を未然に防ぐことになり新選組の名前は世間に広まりました。

中岡慎太郎 寓居跡

土佐藩郷士の中岡慎太郎で坂本龍馬とともに薩長同盟成立に活躍した人物です。 坂本龍馬が組織した亀山社中が海援隊として結成されたのに続き、中岡も長州での奇兵隊を参考に、土佐藩に付属する遊軍として陸援隊を結成しました。 こちらの石碑は脱藩後の中岡が身を寄せた土佐藩御用達書林菊屋跡の石碑です。

近江屋

近江屋事件の舞台となった近江屋。 坂本龍馬、中岡慎太郎が暗殺された場所です。 現在その場所は京都の繁華街の中心にあり、お店としては存在していません。坂本龍馬は襲撃直後に命を落とし、中岡慎太郎はその2日後に亡くなりました。 犯人は未だに判明しておらず、今なお謎になっています。

池田屋跡

新選組の名を京都中に知らしめた池田屋事件の跡地です。 現在は池田屋という名の居酒屋になっており、新選組ファンの食事場所になっています。 1864年7月8日の夜22時、20数名の攘夷派を相手に「近藤勇」「沖田総司」「永倉新八」「藤堂平助」の4名で突撃し、残りは表を固めていました。 沖田総司は戦闘中に吐血しその場を離脱しています。この池田屋の功績が評価され新選組は幕府直属の組織となり最盛期を迎えます。

三条大橋に残る刀傷址跡

池田屋事件の時の擬宝珠に残る刀傷あと。 観光客がさわるので黒ずんでいます。 別の擬宝珠には豊臣秀吉が公儀橋として架橋した五奉行の増田長盛の銘が残っています(重要文化財)。

新選組の豆知識

You Tube

あまり新選組のことを知らない人にはYou Tubeなどで新選組の知識を得るのが簡単です。 出版社などから発売されている新選組の本を参考に作られている動画など情報はしっかりと纏めらていて、とってもわかりやすいです。

映画で新選組!!

2021年10月には司馬遼太郎原作の大人気歴史小説が映画化。 キャスティングは人気俳優などが多く出演しており歴史ファンだけではなく、若い人から多くの人が楽しめる映画となっています。 予告映像には京都にある世界遺産などの寺社仏閣での映像が多く用いられていて、90秒の予告編ですが、それを見るだけでワクワクしたり、感情が高ぶってしまいます。

油小路事件

伊東甲子太郎が暗殺さたこの事件。 新選組と御陵衛士との抗争もホテル近くの油小路七条での出来事です。御陵衛士(ごりょうえじ)は、孝明天皇の陵(後月輪東山陵)を守るための組織として結成。 新選組を離脱し御陵衛士を結成した伊東甲子太郎が勤王倒幕運動に尽力し、薩摩藩とで新選組局長の近藤勇の暗殺計画を企てていることをスパイとして入っていた斎藤一が新選組に伝えました。 近藤勇は相談事があると伊東甲子太郎を呼び出し宴会を催します、その帰宅途中に新選組を待ち伏せさせ、暗殺。 その場所がちょうど七条油小路の本光寺近くであったそうです。 遺体は放置され、遺体を引き取りに来た御陵衛士をまとめて始末しようとしと抗争が続きました。

局中法度について

新撰組には厳しい決まりがあったことでも知られています。 5つの決まりごとを破った場合は「切腹」となります。

- 一・士道ニ背キ間敷事(武士道に背く行為をしてはいけない)

- 一・局ヲ脱スルヲ不許(新撰組からの脱退は許されない)

- 一・勝手ニ金策致不可(無断で借金をしてはいけない)

- 一・勝手ニ訴訟取扱不可(無断で訴訟に関係してはいけない)

- 一・私ノ闘争ヲ不許(個人的な争いをしてはいけない)

右条々相背候者切腹申付ベク候也 近藤勇らと新選組を結成した山南敬助(みなみやま けいすけ)は副長や総長を務めていましたが、近藤勇や土方歳三と仲が悪くなり対立したことから脱走し、ご法度となったため切腹しました。

鳥羽伏見の戦いで新選組は何をして、どうしていたのか?

日本の歴史は、現在のわれわれの生活に礎が築かれた年代を考慮すると、約1500年程度となります。 飛鳥時代から始まり、明治維新がおもな歴史の概要になるわけです。 そのなかでも近代国家に直接関係をしているのが幕末から明治の間といえるでしょう。 300年間もの長い期間、天下泰平を成し遂げた江戸幕府は、天皇を筆頭にした官軍に敗れ去って歴史に終止符を打ちました。このとき、江戸幕府側について戦った武士の集団を新選組といいます。 現在の茨城県で生まれた近藤勇が頭領となって、各地から引き抜いた浪人で構成をされた集団です。もっとも激戦となった1820年の鳥羽伏見の戦いの折りは、新選組は京都市中で警護にあたっていました。本来であれば幕府側の筆頭で戦をしないといけませんが、この当時はまだ京都の市中は幕府側の陣地となっていたので、官軍側に攻められないようにしないといけなかったわけです。 鴨川から御所・平安神宮一帯で新鮮組は本拠地を作り、しっかりと警護にあたりました。鳥羽伏見に戦いは約1年半もの長い間、ずっと続いており犠牲者の数は両軍合わせて4万人となったほどです。 江戸幕府に終止符を打った天下分け目の戦いでもあり、1824年に官軍が勝利をして終わります。その後、新選組は近藤勇と土方歳三だけが日本列島を北上して、官軍と最終決戦をすることとなります。 二人の出身地である茨城県と福島県の譜大名の力を借り、会津若松の白虎隊と連合を組んだ戦を続けました。 この戦で近藤は命を落としますが、土方は北海道の五稜郭へと出陣をして、榎本武明と共に明治維新へと時代が変わったあとも戦いを続けるに至りました。 新選組という組織は、鳥羽伏見の戦いが終わった時点で消失をしています。 新選組は本来、京都市中見回り隊という役目を担っていたので、最終的には組織本来の任務を遂行していたと言えるでしょう。 総勢109名の隊士によって、京都は戦火を免れたわけです。

司馬遼太郎と新選組

京都駅より徒歩15分の場所にある東寺は京都のシンボル五重塔があることで有名です。春と秋の行楽シーズンに行われるライトアップは有名で大人気です。しかし、清水寺エリアや伏見稲荷大社などと比較すると観光客も少ないのでゆったりと巡ることが可能です。作家で有名な司馬遼太郎は京都で友人と待ち合わせするときは、必ずこの東寺の内にある御影堂で待ち合わせをしていたようです。境内にはあまり知られていないご利益スポットも多数あり、自分の悪い場所を擦ると改善するといわれているパワーストーンもあります。時間があれば写経体験も可能です。司馬遼太郎も燃えよ剣の執筆中にはブラブラと東寺周辺を歩きながら新選組への想像をふくらませていたのではないでしょうか。そんな新選組とゆかりある京都はまさに新選組の息遣いが感じられるまちだと思います。

コメント